Di masa lalu, seperti hewan manusia jauh lebih bebas dalam berhubungan seksual. Namun, ketika nenek moyang kita mulai menetap dan bercocok tanam, bergonta-ganti pasangan bercinta tidak lagi menjadi kebiasaan.

Sperma jumlahnya sangat banyak, dan tidak perlu waktu lama untuk memproduksinya.

Karena alasan ini, monogami adalah hal yang teramat jarang pada mamalia.

Hal serupa sebenarnya juga terjadi pada manusia, dengan banyak budaya yang mengizinkan dilakukannya poligami.

Satu penelitian menyebutkan bahwa 83% budaya di dunia membolehkan terjadinya poligami, meskipun banyak yang memilih untuk tetap bermonogami karena mayoritas orang tidak mampu membiayai lebih dari satu pasangan.

Ketika manusia berubah dari zaman berburu dan mengumpulkan makanan, ke zaman dengan tinggal yang lebih menetap (bercocok tanam), lebih 8.000 tahun lalu, monogami mulai menjadi hal yang lazim. Poligami yang dilakukan laki-laki, perlahan-lahan lenyap, ungkap tim peneliti.

Menurut peneliti, perubahan gaya hidup ini karena adanya paksaan secara sosial. Perlu waktu yang panjang dan energi yang besar untuk mengubah kebiasaan itu.

"Jika Anda menilai sebuah perilaku tidak dapat diterima, Anda akan menghabiskan waktu untuk memprotesnya, dan mengupayakan untuk menciptakan institusi sosial dan memasukkan norma yang baru," kata ketua tim peneliti Chris Bauch dari Universitas Waterloo di Kanada.

Bersama Richard McElreath, pakar antropologi Jerman, Bauch mencari tahu mengapa manusia berupaya untuk menanamkan norma baru berupa monogami di kelompoknya.

TEMSPL

TEMSPL

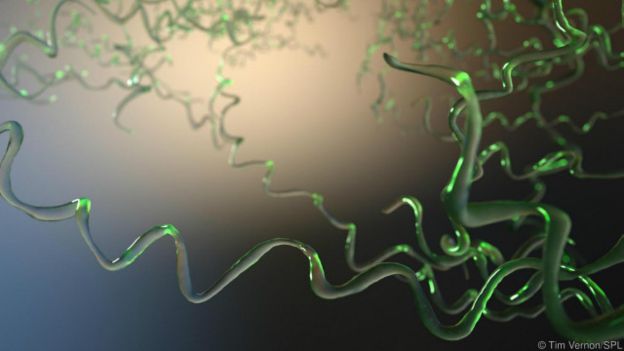

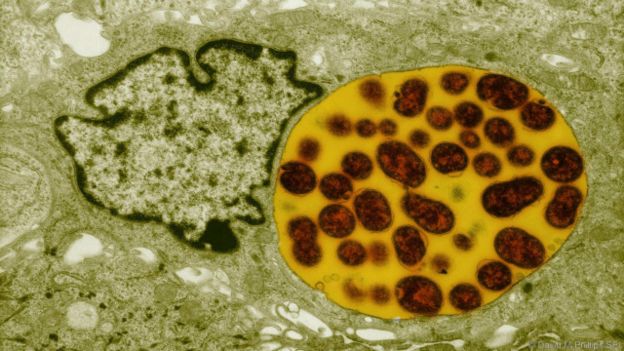

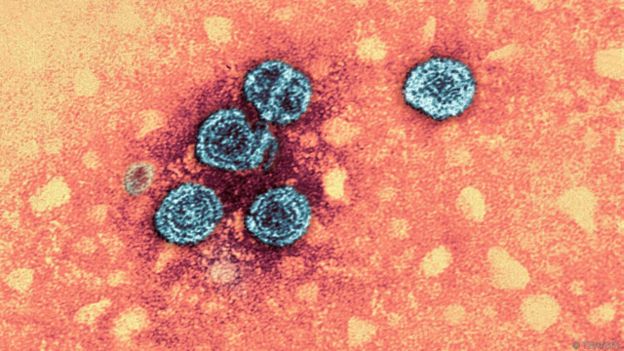

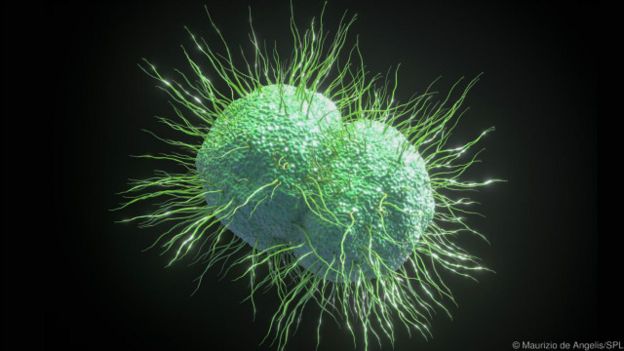

Bauch dan McElreath menggunakan model komputasi untuk mensimulasi apa yang akan terjadi jika dalam sebuah populasi besar banyak yang menderita penyakit menular seksual. "Pada akhirnya penyakit bisa menyebar ke semua anggota populasi," kata Bauch.

Jika saat ini kita dapat mengobati sejumlah penyakit menular seksual, di masa lalu, penyakit ini sangat menyengsarakan. Nenek moyang kita tidak punya akses obat, sehingga jika sifilis atau gonore menjadi epidemi, ini bisa berujung pada kemandulan atau bahkan lebih buruk.

Pada 2013, Kit Opie, dari University College London mempublikasi sebuah studi yang menyebut bahwa monogami adalah faktor di balik kesuksesan reproduksi.

Jika laki-laki setia melindungi anaknya, dia bisa melindungi anaknya dari laki-laki musuh, yang bisa saja membunuh si anak.

"Laki-laki yang memiliki banyak pasangan memiliki tingkat kesuksesan reproduksi yang rendah, karena musuh bisa datang dan membunuh si anak," kata Opie. "Ini tidak baik bagi kedua anggota pasangan."

Dengan kata lain, Opie menyatakan bahwa upaya untuk menghindari meninggalnya si anak, telah menjadi pendorong dilakukannya monogami. Opie tidak sependapat dengan temuan Bauch dan McElreath terkait penyakit menular seksual.

"Saya secara teori dapat memahami bahwa penyakit menular seksual bisa berdampak pada menurunnya aktivitas kopulasi, tetapi bahwa itu juga mendorong mereka melakukan monogami, rasanya belum bisa saya terima," kata Opie. "Pemodelan yang mereka lakukan tidak berdasar pada asumsi yang realistis."

Masalah warisan juga diperkirakan menjadi alasan lain monogami, menurut sebuah studi pada tahun 2009.

Lahan menjadi semakin penting di masa bercocok tanam. Membagi-bagi lahan kepada keturunan dari banyak pasangan, akan sulit dilakukan dan membuat nilainya berkurang, karena jumlah lahan semakin sedikit. Monogami menjadi solusi, di mana keturunan 'sejati'-nya lah yang menerima warisan orang tuanya.

"Perkawinan monogami pertama kali muncul di Eurasia mengikuti semakin berkembangnya pertanian, di mana kepemilikan lahan menjadi hal yang penting bagi kesuksesan produksi dan reproduksi," ungkap si penulis.

Ada beberapa pemikiran lain terkait penyebab munculnya monogami, termasuk kompetisi di antara perempuan dan upaya mengamankan pasangan dari musuh.

Namun, manapun dari teori itu yang benar, Bauch mengungkapkan seluruh teori itu tidak bertentangan dengan teori barunya. "Kita bisa bayangkan seluruh mekanisme dan penyebab yang disebut banyak orang itu, mungkin saja semuanya benar dan secara keseluruhan menjadi asal-muasal dari monogami," katanya. Apalagi, lanjutnya, budaya manusia bermacam ragam.

BBC / Melissa Hogenboom / Siti Rahmah